★创新争先 自立自强今日股票配资平台

古籍是我国宝贵的文化遗产。但如果它们“生病”了,该去哪看病?要用什么药?华南理工大学有这样一群科研人员,化身古籍“医生”,研发古籍专用“医疗器械”“神丹妙药”,为病书治病、为古籍续命。他们就是华南理工大学先进造纸与纸基材料全国重点实验室岭南文献保护研究中心樊慧明教授团队(以下简称“团队”)。团队自主研发智能化古籍脱酸增强装置,使古籍修复摆脱了毛笔、糨糊等传统手段,走上了智能化、批量化修复的道路。

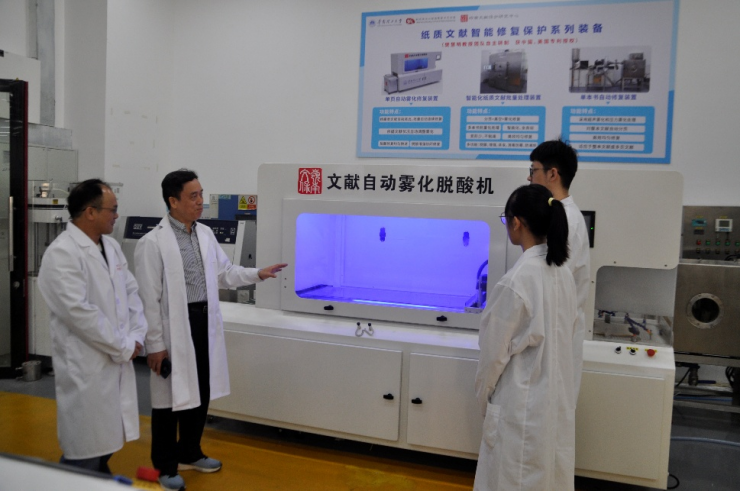

“续命神器”:智能化古籍脱酸增强装置

实验室的文献自动雾化脱酸机怎么给古籍“治病”?这还要从纸张的基本原理讲起。

纸张的主要成分是纤维素。在一般情况下,纤维素是稳定的,但是在酸的作用下纤维分子极易发生水解,纸张的机械性能因此会大幅下降。这就导致书页脆化变质,极易受到损坏。因此,将古籍的书页进行脱酸处理是减缓古籍纸张脆化进程保护纸张的重要方法之一。

根据统计,我国馆藏古籍数量超过5000万册,其中三分之一存在不同程度的破损,为病书治病刻不容缓。长久以来,古籍修复依靠手工完成。尽管如今我国古籍修复专业人员已超千人,但修复的速度仍赶不上古籍老化的速度。提高修复效率,需要科技的介入。

樊慧明举例说,一个省的图书馆所藏古籍文献,如果采用手工脱酸等保护措施,预计耗费150年都难以完成,因此走高科技、智能化古籍文献保护之路势在必行。

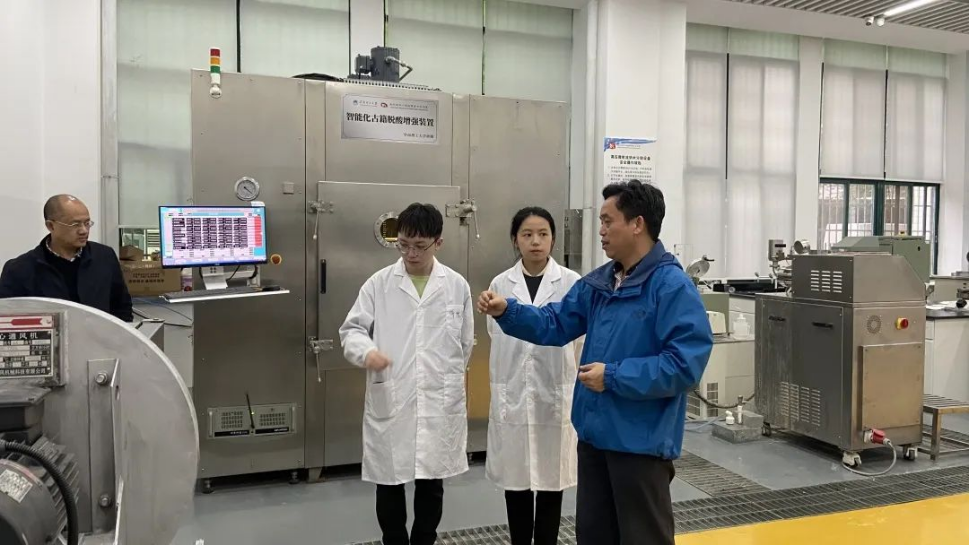

为此,团队自主研发了智能化批量脱酸增强保护修复设备,可以全自动、批量化修复古籍,对整本古书进行脱酸加固处理。有了智能化古籍脱酸增强装置的助力,一张纸质文献从传送带的一端传入,经过自动分页、预真空、雾化、干燥,再从传送带送出,脱酸工作就此完成。

该装置一批可修复16本古籍,修复时间仅需2小时,比传统手工修复快近两天时间。

攻坚克难:巧解攻克两大核心难题

装置的专业高效离不开团队攻坚克难,巧妙解决了古籍修复的两大“拦路虎”。

一是“气流+倾斜”为“生病”古籍“吹风扇”。

字画文献等单页古籍仅需放入装置即可充分脱酸。可大部分的古籍装订成册该怎么保证每页充分脱酸呢?

团队首先想到效仿“点钞机”,依次为古籍的每一页喷洒药剂。但分页的速度和强度太高,“生病”的古籍无法承受。团队又尝试了“推杆翻书”和真空吸页,都没有得到想要的结果。

在反复改进方案后,团队设计出了“气流+倾斜”的巧解,将装置内古籍向下倾斜,使书页自然散开呈扇形,再用气流在古籍下轻吹,这样的方式分页均匀、受力轻微,古籍的每一页都能充分脱酸。

二是“真空+雾化”为“生病”古籍“蒸桑拿”。

该装置采用离子脱酸的原理,因此需要水分子协助。可“生病”的古籍比较脆弱,无法“泡澡”或者“冲凉”。要想办法让古籍与离子接触,必须解决“水”的问题。团队从“抽血”的原理汲取灵感。为什么病人的血液能顺着管道吸到取样管中去?是因为取样是抽真空的。所以装置采取了“真空+雾化”的方式,先真空干燥,把纸页内部空隙里的空气排出,此时书页无需浸泡,在水雾中“蒸桑拿”,就可以很好地吸收脱酸液。

此外,团队还从纸张原材料、化学品以及墨的角度出发研制出一系列纸张脱酸增强材料。如针对进口材料成本高、不环保、渗透困难等问题,依据纸墨的不同性质,对比研制了15种脱酸材料,利用天然材料如纳米纤维素、细菌纤维素等制作文献的增强材料,为文献“延年益寿”。从无损检测、纸、墨迹等方面,进行文献评价指标体系研究,建立了较为完整的文献修复评价指标体系。

初心缘起:从造纸专家到“古籍医生”

樊慧明原本专注造纸工艺研究,是什么让他转型成为“古籍医生”?答案是《广州大典》。

20年前,《广州大典》启动编撰工作。当时,编委会提出了纸张必须保存500年以上的严苛要求。

樊慧明团队接过了这一任务,历经反复研究,最终选定棉花为原料之一,成功研制出可保千年不朽的专用纸张。这次经历也让樊慧明意识到,纸张不是普通的消费品,而是中华优秀传统文化的重要载体。

纸质文献保护是文化传承的基础,也是造纸工作者义不容辞的责任。技术的需要和传承的情怀,让他走上了古籍保护研究的漫漫长路。

为了熟知古籍的“脾性”,樊慧明多次请教文博领域专家学者,在与他们的交流合作中了解古籍修复的需求、困惑及瓶颈。同时樊慧明团队发挥造纸专业优势,帮助四川西部文献修复中心修复竹书画纸,并针对性地研发了可以长久保存的纸张和修复材料,尝试改良宣纸制造工艺,在保留非遗产品传统特性的同时,使其更实用、更耐用、更环保;依据字迹残留规律还原古籍文字。建立了一套古籍图文评价体系,助力古籍考古研究。

樊慧明在调查研究中发现,不仅古籍修复难度大,近现代文献的保存也不容乐观。据樊慧明介绍,近现代文献多采用机制纸,造纸时生产方为了高效低成本生产,所用原料杂、加入化学品多。对纸张耐保存性考虑不足。

针对纸质文献保护修复难题,2020年樊慧明牵头成立岭南文献保护研究中心。该中心面向我国文献保护创新技术需求,主攻纸质文献原生性保护对策、纸质文献利用技术服务、当代重要文献预防性保护对策三大科研方向,持续推动纸质文献保护关键技术突破和修复设备研发。

团队成员科研背景涵盖制浆造纸、材料、化工、印刷、计算机等方向,经过多年发展,中心已申请国家专利20多件,在脱酸增强修复新材料、批量处理新方法、智能化批量化新装备、耐保存专用纸的开发等方面取得了系列突破性进展。科研成果应用于《广州大典》、孙中山大元帅府纪念馆文献保护,服务于“红色甲工”等党史重要文献保护修复。团队还参与到广东省立中山图书馆、广州市档案馆等多家单位的古籍考古研究工作中。值得一提的是,团队成功修复了广东省立第一甲种工业学校同学录,为华南理工大学办学溯源提供了可靠的史料。

在首届文献保护与文化传承学术研讨会上,来自全国各地的专家齐聚华南理工大学展开深入研讨交流。樊慧明在会上表示,团队将为我国文献保护和文化传承事业,不断提供科技服务、政策建议和人才储备。

我国古籍浩如烟海,保护工作任重道远。樊慧明团队的成功实践为古籍保护开辟了新路径,点亮了科技赋能文化传承的明灯。越来越多科研人员加入这一行列,用现代科技和工匠精神,守护中华民族的集体记忆,让沉睡的典籍重新焕发生机。

广东科技报记者 冯海波 通讯员 华轩

文图素材来源:华南理工大学今日股票配资平台

股票入门提示:文章来自网络,不代表本站观点。